Room for a Photographer

CE QUI NE SE PERD PAS

Fragment de texte publié dans le livre du photographe Bernard Plossu Passages par Athènes, édition bilingue, Agra, Athènes, 2006.

4 TABLEAUX

Le 12 décembre 1835, Caspar David Friedrich a envoyé à Dresde quatre tableaux emballés. Il les accompagnait d’une lettre adressée au conseiller d’état W.A. Schukowski, lui expliquant la façon dont il convenait de les présenter pour les mettre en valeur. La position du contemplateur y était indiquée avec une grande précision. Chacun des tableaux du peintre devait agir sur les yeux pendant un moment donné et selon des modalités données. La contemplation des cadres semble être – d’après la lettre – une expérience choisie et déterminée par l’artiste.

«Devant la caisse», écrit Friedrich, «on placera deux chaises à une distance permettant au contemplateur d’embrasser calmement l’ensemble du tableau. Lorsque tout est ainsi préparé, on invitera le contemplateur à s’asseoir, après l’avoir retenu pendant quelques minutes dans une faible lumière, afin que son œil s’ habitue à l’obscurité. On dégagera alors la coulisse F et le tableau sera visible. […] Ce serait encore mieux que l’on pouvait disposer entre la caisse et le contemplateur un rideau pouvant être ouvert et fermé sans bruit pendant le changement de tableaux. […] Pour la même raison, on aurait avantage à couvrir le sol de la pièce d’un tapis. Lorsque le tableau a été contemplé, l’on remettra la coulisse F à sa place ou on baissera le rideau et on introduira le tableau no 2 après avoir enlevé le bloc de bois et la lampe, puis on rouvrira le rideau».

Friedrich donne encore d’autres instructions concernant la mise en scène de la contemplation: «lorsque le contemplateur est conduit dans la pièce sombre, ou plutôt noire, une musique pourrait se faire entendre comme de loin, en accord avec le tableau no 1 et lorsque celui-ci a été contemplé, on pourrait rapidement passer aux tableaux no 2, 3 et 4. Je sens que je me suis exprimé de manière peu compréhensible, […] j’imagine que l’on passe des sons lugubres qui accompagnent le tableau no 1 à la musique profane du tableau no 2 et de là à la musique sacrée du tableau no 3 et ensuite à la musique céleste du tableau no 4».

Le peintre allemand tente donc de contrôler le temps de la contemplation et l’atmosphère de la pièce. Il modifie les paramètres de la contemplation, avec de petites interventions dans l’espace obscur. Il demande que les quatre tableaux soient contemplés dans une chambre noire spécialement aménagée. La construction de la chambre, c’est la construction des conditions de la contemplation de chacun des tableaux, en termes de lumière et de musique.

Meme s’il s’agit des tableaux speciaux, il ne faut pas voir dans cette exigence de Friedrich une forme de perversité: l’encadrement même, le cadre du tableau bidimensionnel demande l’obscurité: il demande que soit oblitéré l’espace environnant, que son contenu soit coupé, détaché de tout voisinage. L’encadrement noircit l’espace extérieur à l’œuvre. Le cadre, dans le cas de la photographie, peut avoir sur nous le même effet.

LA CHAMBRE, LA POSITION ET LE THÈME

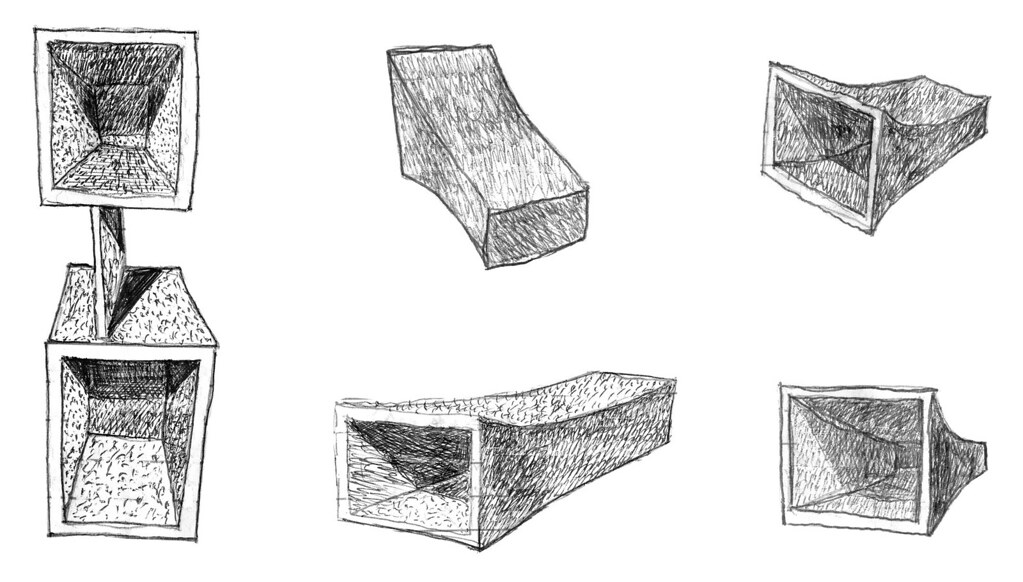

Toute photographie campe un cadre et donne un temps d’observation: elle offre un siège, une chaise, peut-être – pour emprunter les termes de Friedrich – devant une fenêtre. Ou mieux encore: à chaque photo correspond une pièce obscure destinée à l’observateur; l’unique fenêtre de la pièce donne sur ce qu’a vu le photographe. La fenêtre est là pour que l’on oublie que quelque chose, là, dehors, a pris fin. C’est une fenêtre ouverte sur le thème photographié lui-même. A chaque photo correspond une chambre obscure spécialement construite pour celui qui la regarde: le contemplateur peut dès lors pénétrer dans la chambre et regarder l’image de la photographie. L’observatoire que campe toute photographie et l’observation immobile qu’il rend possible, de l’intérieur, transforment le matériau photographique en image. Ce qui pose deux questions sérieuses concernant l’architecture de chacune de ces chambres: la première porte sur la position de la chambre à partir de laquelle on observe, et la seconde sur le thème vers lequel on se tourne.

En premier lieu la position de la chambre dans l’espace «réel»: l’endroit à partir duquel la photo est prise. La position même de la chambre d’observation offerte par le photographe détermine le jugement esthétique de la photographie.

Supposer qu’il existe une telle chambre pour toute photo, campée à l’endroit où a été pris le cliché, un peu comme une roulotte, ouverte sur un côté (de manière à ce que la personne assise dedans, immobile, ne voie que l’image photographiée), tandis que les cinq autres faces qui la constituent sont fermées, c’est déjà réfléchir un peu plus à la façon dont se campe un tel observatoire: l’installation de l’espace imaginaire, singulier, est régie par des règles que pose le photographe. Parfois, des focalisations particulières réduisent à l’extrême les dimensions de la fenêtre de la chambre, qui peut alors prendre des formes étranges. Des formes toujours déterminées par la nécessité de respecter deux principes.

Le premier principe imprescriptible est de contrôler (grâce à la position constante qui est proposée à l’hôte) le champ visuel de l’observateur: le champ général et indéterminé du regard humain est strictement limité au thème de la photographie, de même que le champ visuel du pilote d’un avion ou du conducteur d’une voiture est choisi. L’ouverture de la chambre, qui a des dimensions arrêtées par le photographe, semble conçue comme un système d’œillères. Mais en même temps, l’espace de l’observatoire est suffisamment large pour que le visiteur y tienne. La photographie propose que l’on adopte une position assise prédéfinie.

Le second principe concerne la qualité de l’assise proposée. Même lorsqu’il s’agit de petits cadrages ou de positions d’observation inconfortables, la photographie offre un temps de contemplation que seul un fauteuil accueillant peut assurer. Le visiteur de la chambre peut y rester aussi longtemps qu’il lui plaît. La fenêtre qu’il a devant lui ne fait pas qu’isoler une des images du monde pour la préserver: elle donne tout le temps nécessaire à la contemplation pour exclure de sa visée le monde entier. La fenêtre est une percée dans l’environnement; elle transforme en matière noire tout ce qui, malheureusement et fatalement, accompagne son immobilité. Le «paysage» dont elle se détache, la chambre chaude dans laquelle elle se trouve, s’assombrit autour d’elle. C’est sous son effet que le contemplateur noircit l’image des choses alentour, comme le voulait Friedrich pour les quatre tableaux de Dresde. L’esprit ne fonctionne pas autrement, obscurcissant et oubliant une chose lorsqu’il se souvient d’une autre ou se porte sur une autre. Le cadre représente avant tout un mécanisme mental. La forme de la fenêtre délimite les contours de l’espace noir où elle est placée. Ainsi, non seulement les limites de la fenêtre font apparaître le contenu de l’image qu’elle contient, mais elles parlent de tout ce que cette image ne révèle pas, de tout ce qui n’apparaît pas en raison de la découpe (au pochoir?) qu’elle opère.

Regarder des photos, c’est visiter les chambres aux cadres, c’est accepter d’ «oublier» ce qui pourrait entourer le cadre, accepter l’extinction de tout ce qui se trouve, de près ou de loin, hors du cadre, hors du thème photographié. J’accepte – pour un temps court – d’être séquestré dans la caverne de la République de Platon, dans des conditions un peu différentes: le cadre est un impératif de contemplation, repos forcé et enchaînement à l’immobilité du siège campé par le photographe. Photographier, c’est fabriquer des cadres, découper des images: construire des cellules d’observation. Et construire l’obligation partagée d’un souvenir.

Les cellules qui organisent l’installation de l’observateur présentent souvent des problèmes dans leur architecture: problèmes de construction, d’étaiement, d’entretien. Lorsque ce qui est photographié est un paysage paisible ou une pose «ordinaire», la cellule en question installe le siège du visiteur dans une position sûre. Les touristes font la queue pour photographier le Tâj Mahal depuis un point précis, déterminé par l’axe central du bâtiment et les tracés au sol. C’est l’endroit où l’on verrait campée en permanence la chambre imaginaire usée de cette observation photographique. Une pièce monumentale, mais ennuyeuse.

Nous pouvons désormais juger, indépendamment du reste, le choix même de l’installation de la pièce en tant qu’acte architectural. S’agissant de ce choix, commençons par une règle esthétique: la valeur de la pièce campée par le photographe grandit avec l’imprévisibilité de sa position, avec la difficulté de son assise. La pièce et la vue qu’elle offre sont admirables, dans la mesure où elles nous installent confortablement dans des positions précaires, dans des endroits incongrus: derrière le pare-brise, nous imaginons l’haleine chaude du conducteur; la photo d’une rue a été prise à l’endroit même où passera une voiture dans une minute (le photographe a campé notre cellule en plein milieu d’une rue très fréquentée). La pièce derrière la vitre embuée, sur laquelle s’imprime nettement le mouvement des essuie-glace, est une maison accueillante.

J’en viens à présent au thème: ce qui a été est saisi au moment où s’est enfoncée la détente photographique, nous le contemplons confortablement assis, aussi longtemps que nécessaire, dans la chambre décrite plus haut. Le rapport entre la durée de la contemplation et l’instantané de la prise est particulièrement important. L’espace noir de la chambre figure la durée. Lorsque l’on photographie de grands thèmes sereins où l’instant de la prise est presque insignifiant, la photographie escamote la caractéristique paradoxale de l’instantané; elle cache la dynamique que la photographie confère à l’ «instant». Nous avons déjà parlé du temps immobile et lassant de la photographie du Tâj Mahal, de toutes les photographies de monuments où la chambre d’observation est solidement et obstinément campée devant la quiétude figée du thème. Or la possibilité d’un même cliché est une atteinte à sa rareté, et donc à sa valeur. En revanche, si la photographie s’en tient à l’instantané fugitif, si elle met l’accent sur le temporaire, elle suscite un conflit dramatique entre l’instantané de la consignation et la durée de l’observation; un conflit qui est le propre de la photographie.

L’INSTANT DU LONG COURS

Si l’on s’en tient à cette photographie du temporaire, ce qui s’impose est cette sensation singulière de mouvement que l’on obtient en arrêtant le cours des choses. Coupée du champ visuel, l’image photographique provoque des turbulences dans le temps. Elle engendre un instant.

La photographie gèle le temps qui passe alors à l’état d’image; le séjour dans le temps de notre installation nous permet de contempler – de l’intérieur – l’intérieur d’un monde figé en mouvement. L’œil de l’observateur se fixe sur le passage. L’objectif, qui se veut passant, n’empêche pas la photographie d’être un moteur d’arrêt, une énergie d’immobilité: elle saisit quelque chose qu’elle a vu inopinément. Le passage s’affiche à travers une «apparence» d’avant et d’après, à travers une structure narrative élémentaire qui laisse transparaître un temps antérieur et un temps postérieur à la photographie. Tandis que la photographie témoigne du cours, l’instantané devient fatalement monument. Le photographe peut-il éviter à la «monumentalisation» de l’instant, corollaire obligé de la prise de l’instantané? Il peut certainement l’affronter, avec une photographie qui renoncera à insister, à se concentrer sur quelque chose, à camper, à analyser le phénomène qu’elle documente; qui renoncera à tout commentaire, du moins rhétorique; qui tentera de revenir à l’instantané, justement. L’arrêt dans l’instant fugitif caractérise un certain type de témoignage. Plus la signification du témoignage est absconse, plus la photographie s’éloigne de la monumentalisation. Un témoignage sans signification? Est-ce possible?

La chambre et sa vue obligée à travers l’unique fenêtre annonce une intériorisation du thème. Cette intériorisation, nous l’avons vu, n’est pas sans rappeler l’image du souvenir. Le séjour dans la chambre du cadre est donc un séjour obligé dans le souvenir, puisque le cadre fournit l’espace et le temps de la contemplation de l’image. La chambre est noire, sa fenêtre laisse passer plus ou moins de lumière. La chambre correspond à l’espace de la pensée. A l’aide de la lumière, elle découpe l’obscurité et nous présente quelque chose, quelque chose d’aussi immobile qu’un souvenir.

Les monuments grandioses et froids font appel au souvenir; ils sont faits pour qu’on se les rappelle. Mais c’est le matériau qui échappe à la mémoire qui l’attire vers ses profondeurs. Les instants que nous oublions, qui nous échappent, sont assujettis à la force de la mémoire. J’observe des éléments constants sur lesquels mon regard s’est posé sans avoir de raisons de les retenir. Assis dans le fauteuil confortable de la chambre, me voilà invité à contempler: quoi au juste? J’ai le temps d’y penser, mais je ne sais pas encore.

SOUVENIR DE L’OUBLI

J’ai commencé en comptant. Le cadre rend dénombrables les éléments distincts qui apparaissent à l’intérieur de ses contours. Comme j’ai le temps de compter les éléments de chaque photographie, comme rien ne presse, comme je me suis rappelé Friedrich, j’ai formé l’image d’un observatoire confortable. Le cadre conduit aux décomptes. A l’intérieur du cadre, tout apparaît dénombrable. Je compte comme l’aurait peut-être fait l’écrivain grec Pentzikis, en guise de prière. En regardant les bords, où «finissent» les photos, je distingue, non sans horreur, tout ce qui est coupé: tout ce qui est livré à l’obscurité hors cadre. Je compte pour revenir à l’intérieur du cadre, pour oublier, comme on compte avant de s’endormir. Peut-être parce que, dans les photographies que je feuillette, je vois quelque chose d’énigmatique, quelque chose qui suscite le malaise, quelque chose qui demande instamment à être oublié au moment même où il se livre; qui est fait des matériaux du cauchemar oublié. Je ne l’aurais pas remarqué, n’était cette installation construite avec son siège accueillant. Et je citerai ici un extrait du Journal de Tolstoï:

«J’ai fait la poussière dans la chambre et, tandis que j’en faisais le tour, je me suis approché du lit: je ne pouvais me rappeler si je l’avais dépoussiéré ou non. Comme ce sont là des mouvements habituels et inconscients, je ne pouvais me rappeler et je sentais qu’il me serait impossible de me rappeler. Si j’ai dépoussiéré et que je l’ai oublié, autrement dit, si j’ai agi inconsciemment, c’est comme si je ne l’avais pas fait. Si quelqu’un ayant conscience du fait m’avait vu, il aurait été possible de représenter le geste. Mais si personne ne l’a vu ou si quelqu’un l’a vu sans avoir conscience du fait, si toute la vie complexe de beaucoup de gens se déroule de manière inconsciente, cette vie semble n’avoir pas existé».

Les images que nous nous rappelons, celles qui s’impriment le mieux dans la mémoire, sont les résidus de traumatismes, les marques laissées par l’évaporation d’événements terribles: quittons donc la région de ces images traumatiques. La photographie permet de former des preuves d’oubli, des documents qui mettent en lumière tout ce qui se perd avec moi et avec le temps qui m’est propre. La collection de la perte de moi-même est, avant tout, collection d’images.

Tolstoï thématise ce que l’on voit alors qu’on l’oublie, ce que l’on oublie alors qu’on le voit. Et si l’on photographiait quelque chose de ce genre? Qu’obtiendrait-on? Des archives remplies de scènes photographiées que l’on pourrait oublier? Quelle sorte de témoignage apporte la photographie du dépoussiérage en question? Le témoignage de quelque chose qui est condamné à être oublié, un renversement qui thématise le visible. Le fait inexistant apparaît comme s’il émergeait des profondeurs et de la durée d’un temps secret. Le contemplateur s’installe dans l’absence. Les archives sont livrées à ce qui se perd. Et les images ramènent à la surface un matériau humain oublié, qui constitue et diffuse ce que nous pourrions être.